PERSISTEN LAS TERRORÍFICAS CONDICIONES. –

De conformidad, todavía, con la crónica que el padre Mariano Tranquilino Ahumada escribió sobre la epidemia de fiebre amarilla, sabemos que aun cuando el Obispo Francisco Melitón Vargas estaba sumamente dolido por la muerte de una de sus sobrinas por la misma enfermedad, en agosto y septiembre de 1884 continuó, aparentemente incansable, visitando a los pacientes y auxiliando familias que lo requerían, hasta que él y el médico que solía acompañarlo en sus recorridos “se contagiaron también” y cayeron en cama. Provocando como reacción que una gran parte de la grey católica incrementara sus oraciones.

Y hablando de su propio caso, el involuntario cronista agregó que fue a mediados de octubre de ese mismo año cuando, un mes y pico después de que la fiebre lo había atacado también, él pudo volver, poco a poco, a salir a la calle, y a notar, por pláticas con los vecinos, los médicos y otros sacerdotes, que la enfermedad ya estaba también empezando a declinar. Notificando también que ni el médico ni el obispo fallecieron, pero que muchas de las personas y de los padres que la padecieron con mayor fuerza tardaron hasta un año en recuperarse.

Y retrocediendo un poco en su relato añadió que:

“[No sólo el obispo y el clero estuvieron trabajando durante el pico de la epidemia, sino que] el gobierno civil se empeñaba, hasta donde sus fuerzas lo alcanzaban” para socorrer “a los necesitados”; que destinó y entregó un pago más sustancial a “dos médicos para que asistiesen a los enfermos más pobres; les franqueó a ellos medicinas, auxiliado por una junta de caridad de señoras que también pagaban recetas, visitaban enfermos y hacían alimentos para los pobres…”

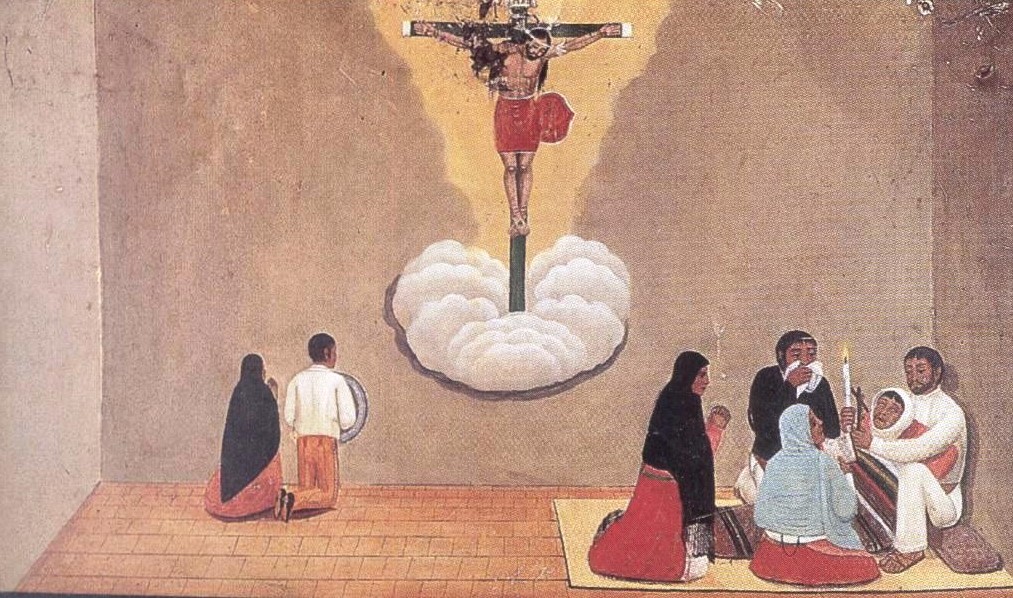

Señalando que aun cuando muchos de ellos tenían esperanzas de que al iniciar septiembre y las lluvias fueran más copiosas la fiebre disminuiría, su expectativa fue vana porque pese a haber llevado a Colima la “sagrada imagen del Señor de la Expiración” (o del Rancho de Villa), a la que la gente creía milagrosa, la fiebre no sólo no cesó, sino que “parecía que el Cielo se había vuelto de hierro para los colimenses”, porque aun cuando la epidemia menguó un poco, “pasados unos días apareció con más fuerza”.

Y describiendo los síntomas que él mismo experimentó, o tuvo oportunidad de observar en los enfermos que finalmente sucumbieron, anotó:

“Mucho se dificultaba la convalecencia de los enfermos: quedaban amarillentos en todo su cuerpo, despedían un olor insoportable” incluso para ellos mismos; y padecían “una hambre que podía llamarse canina”, por lo que, tras comer tanto “muchos de ellos recaían y se volvía incurable” la enfermedad.

“Los síntomas más generales de la fiebre eran: fuerte calentura, dolor de cabeza y de todos los huesos, especialmente de la rabadilla. Pasado el primer periodo, que por lo regular era de tres días” remitía la calentura “y algunos pacientes podían levantarse”; pero si “durante esta remisión no se atacaba a la fiebre con quinino (sic) … o no se aplicaba la dosis suficiente […] en el segundo periodo comenzaba una hemorragia de sangre tan negra y tan continuada, que en muchos de los casos venía con intervalos de sólo cuartos de hora, atizada por el agua que con frecuencia tomaban los enfermos a causa de la sed rabiosa que los atormentaba […] siendo muy pocos los [que en ese nivel] sanaban”. Puesto que entonces entraban al tercero, en el que se presentaban síntomas más terribles: deposiciones malas en todas sus formas; extravío mental […] convulsiones horripilantes”.

LOS TÉTRICOS RECORRIDOS DEL CARRO FÚNEBRE. –

Ya había yo mencionado aquí la existencia de un coche funerario que el Ayuntamiento de Colima mandó comprar en noviembre de 1883. Pero al referir lo que a él le tocó mirar, el padre Ahumada comenta que fue en agosto y en septiembre del año inmediato cuando “a todas horas del día y de la noche se veía, asistiendo a los enfermos [más graves o ya fallecidos] el imponente ruido del carro fúnebre” que con su paso aumentaba “el pánico que se había apoderado de las familias”.

“Muy útil fue […] ese carro cerrado […] que el Ayuntamiento no mucho tiempo antes mandó traer de San Francisco, California, porque no dejó de transportar cadáveres al campo mortuorio, aunque para echarlos al carro no se encontraba, muchas veces, quien quisiera ayudar al cochero”.

Complementando esta última información desde su propia perspectiva, el Dr. Miguel Galindo Velasco, en su libro “Colima en el tiempo, en el espacio y la vida”, escribió:

“Marchaban los agentes mortuorios por las solitarias calles de la ciudad y al escuchar el ruido del carretón en que conducían, hacinados, los cadáveres, temblaban las familias, sofocaban sus sollozos, dominaban su duelo, y con fingida indiferencia en el semblante, se asomaban a la puerta, como impulsados por la curiosidad, para alejar toda sospecha de tener enfermo o difunto en casa”.

Y en su “Historia Pintoresca de Colima” fue más explícito al decir que cuando la ciudad se comenzó a despoblar también (porque muchos paisanos comenzaron a huir para no contagiarse), los que se quedaron se negaban a participar en el traslado de los difuntos y que, debido a eso, el ayuntamiento resolvió incrementar el número y el sueldo de los sepultureros, lo mismo que utilizar el referido carromato sin costo para los deudos, dándole al carretonero y sus ayudantes la instrucción de que pasaran, casa por casa, en donde se reportaban cadáveres:

“Las autoridades ordenaron que, apenas expirara un enfermo, se sepultara” sin dar tiempo para velarlos o decirles una misa. De tal modo que “a veces el carretón iba lleno de muertos, y la orden citada dio origen” a la creencia de que se estaban sepultando a “personas vivas”; dando pie para “que otras se escondieran y huyeran de las atenciones médicas, suponiendo a los médicos de acuerdo con las autoridades para enterrar a todos los afectados y aun para matarlos”.

Y como una muestra, al parecer real, de que esta creencia tenía bases para arraigarse, se refirió a un caso particular:

“Fue Paulino Zapopa uno de los atacados por la fiebre amarilla, y en uno de los paroxismos que les daban y los hacían aparecer como muertos, [sus familiares aceptaron que fuera] colocado en el famoso carretón y conducido al panteón, [tocándole a su cuerpo] ir entre varios muertos. Pero sucedió que, siendo bastante tarde cuando descargaron el carretón […] los sepultureros dejaron para el día siguiente sepultar tanto cadáver”.

“Cuando a la mañana siguiente apenas clareaba el alba, se presentó el primer sepulturero, y apenas llegó al lugar [vio a uno de los muertos sentado sobre el montón […] dio media vuelta y corrió despavorido y gritando de terror. Pero se encontró con los demás compañeros que lo moralizaron y detuvieron y volvieron en su compañía al lugar”.

“En efecto, encontraron a Paulino Zapopa sentado entre los muertos con cara […] que daba miedo verlo. Estaba casi mudo […] Se lo trajeron a la ciudad en donde sus familiares lo acabaron de curar; quedando siempre taciturno y silencioso […] reducido [durante los 9 años siguientes] a pedir limosna, inútil para trabajar en algo”.

Con lo que llegamos a la conclusión de que, descontando la “resurrección de Paulino Zapopa”, el nuevo Panteón de Las Víboras recibió, entre enero y diciembre de 1884, la cabalística cifra de 666 víctimas de la fiebre; o 672 si se contabilizan las 6 que por esa misma causa murieron todavía en enero de 1885, y que fueron las últimas en la ciudad.

Cifra a la que no hemos podido añadir las de las defunciones que se produjeron en el resto de los municipios, y que, como dije antes, llegaron a sumar más de mil.

LAS MÁS FAMOSAS, VIOLENTAS O IMPACTANTES CATÁSTROFES DEL SIGLO XX. –

Entre las principales calamidades con que “se abrió” el siglo pasado se pueden contabilizar el terremoto del 19 de enero de 1900, y el ciclón de 1906.

Por lo que corresponde al terremoto citado cabe decir que sucedió al cuarto para las doce de la noche, que duró 75 segundos, provocó 7 muertos y alrededor de 77 heridos sólo en la pequeña ciudad de Colima. Y que en cuanto al ciclón de octubre de 1906, mi abuelo materno me contó alguna vez que llovió tanto durante casi una semana que, cuando el temporal disminuyó, él mismo tuvo oportunidad de ver que a la altura de Los Amiales, los ríos Colima, el Grande y el Arroyo Seco, se juntaron hasta formar un solo, gigantesco cauce, cuyo caudal llegaba “de cerro a cerro”, mientras que en la ciudad de Colima se desbordaron el río Colima y el arroyo del Manrique e inundaron algunos de los barrios más populares, como el de La Salud y el del Agua Fría, abarcando las huertas de esa parte de la ciudad y la calle España, yendo además la mayoría de las calles de norte a sur tan repletas de agua que sus corrientes eran capaces de arrastrar niños, perros o carretas que se atrevieran a cruzar por ellas.

Pero algo de lo que muy poco se ha escrito en nuestra entidad es de las implicaciones que por estos rumbos tuvo el movimiento armado que, habiendo iniciado localmente en mayo de 1911, quedaría inserto en lo que históricamente se conoce como la Revolución Mexicana.

Pero tomando en cuenta que no es posible presentar en un texto como este un panorama muy amplio de lo que sucedió en tan convulsa época, sólo expondré, a manera de antecedentes, algunos datos que sobre nuestra entidad reveló el Primer Censo Nacional de Población del siglo XX, realizado el 28 de octubre de 1900.

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN COLIMA A FINALES DEL PORFIRIATO. –

Dicho censo indicó que en ese tiempo en el pequeño de Colima fueron registrados 65,115 habitantes, distribuidos en sólo 7 municipalidades (puesto que ni Armería, ni Cuauhtémoc, ni Minatitlán existían aún). Y que de esos 65 mil y fracción, 34,572 habitaban en el municipio capitalino. Sede también de la única ciudad de todo el estado, y en la que habitaban cerca de 24 mil personas.

Por su pequeñez, por el aspecto de sus calles y por los materiales con que estaban construidas la mayor parte de sus 6,883 viviendas, algunos paisanos y visitantes de la época llegaron a decir que la capital de nuestro estado parecía ser “un rancho grande”. Y es de creer que así lo fuera porque, aparte de que sólo existían 22 casas “de dos pisos” y sólo una de tres, la mayoría de las viviendas eran de un solo piso, y prevalecían los muros de adobe y techo de teja, y las 1,552 restantes fueron descritas como “chozas o jacales”.

Hablando de los demás municipios cabe mencionar que, aun cuando hoy nos pudiera parecer increíble, Comala era el segundo con mayor número de habitantes en todo el estado, contando con 10,024; mientras que el muy extenso municipio de Manzanillo estaba bastante deshabitado, puesto que sólo vivían en el pequeño puerto y sus dispersas rancherías 4,064 personas, que igualmente pasaban sus días en chozas o jacales; como sucedía también en los de Tecomán e Ixtlahuacán, donde sólo había 2,967 personas en el primero, y 2,927 en el segundo.

En las comunidades de Coquimatlán, aparte, aunque su cabecera ya contaba con una estación del tren de vía angosta, había 4,230 habitantes distribuidos en 788 viviendas, de las que 405 eran casas sencillas con piso de tierra y sólo unas cuantas, con piso de ladrillo, y las 383 restantes eran “chozas o jacales”. Y en el municipio de Villa de Álvarez las cosas no estaban mejor, puesto que sus 6,332 pobladores se hallaban habitando 1,471 desparramadas viviendas, distribuidas en muchos ranchos, 787 (casi la mitad) eran asimismo chozas.

Diez años más tarde las cosas no habían cambiado mucho en la entidad, pues aunque el Censo de 1910 nos indicó que la población total creció hasta sumar 77,704 habitantes, 52,556 de ellos (equivalentes al 67.6%) vivían en los ranchos, las haciendas, las rancherías y los pequeños pueblos con que contaba el territorio estatal, y en donde no había, por supuesto, ni escuelas, ni centros de salud, ni servicios públicos, ni justicia social o laboral; mientras que en la todavía pequeña capital del estado se concentraba el 32.4 %, de la población, sumando 25,148 individuos.

PRELUDIOS DE LA REVOLUCIÓN. –

Ningún elemento de los que acabamos de presentar es suficiente para entender cómo fue que produjo el incendio social que cundió por buena parte del territorio colimote, pero tal vez se entienda mejor si añadimos que:

En mayo de 1908 se supo que ya estaban abiertos casi todos los túneles de la vía del ferrocarril, en los tramos de Atenquique-Alzada, y de Coquimatlán a Caleras, y que por eso mismo cabía la posibilidad de que los últimos rieles que faltaban para terminar la vía entre Manzanillo y Guadalajara se pudiesen colocar antes de que comenzaran las lluvias.

Esa noticia causó algún alboroto entre nuestros antiguos paisanos, porque ello significaba que, a partir de que llegara al tren a Colima se iba a poder viajar entre esa ciudad y Manzanillo en sólo unas pocas horas, y que el trayecto a Guadalajara se podría realizar en sólo medio día, a diferencia de las casi cinco dificultosas jornadas que, en bestia o a pie, normalmente se gastaban por lo que había sido el Camino Real.

Aquélla no era, sin embargo, una noticia que significara progreso para los arrieros de dicho camino y sus ramales; ni daba motivo para que se alegraran los peones de las haciendas, o los obreros de algunas pequeñas fábricas o talleres, puesto que, sujetos como estaban al pesado trabajo de las salinas, las yuntas, los trapiches y el corte de caña, sobrevivían apenas y estaban impedidos para hacer viajes. Cosa que sí podían hacer quienes contaban con los recursos para comprar sus boletos e irse por puro gusto a pasear y formaban parte, evidentemente, de las clases sociales más encumbradas, constituidas éstas por los más grandes comerciantes, unos cuantos industriales y los hacendados.

Aparte de lo anterior, y a consecuencia de semejante división (y diferencias) los poderes político y económico recaían, o se repartían y heredaban entre unas cuantas familias emparentadas entre sí. Pero como el espacio de que disponemos ya se terminó, seguiremos hablando de esto en el próximo capítulo.

Más historias

Colima a la vanguardia de la protección jurídica de los animales de abasto

Este sábado en Manzanillo será el Campeonato de la WBC de Muay Thai, Boxeo y MMA

ESTACIÓN SUFRAGIO