Segunda Parte

Abelardo Ahumada

UN VIAJE MUY LARGO. –

El hecho de saber que la maquinaria de la Fábrica de Hilados y Tejidos de San Cayetano fue “traída de Fall River, en los Estados Unidos”, me generó varias preguntas. La primera fue: ¿Dónde estaba ubicada esa población de la que yo nunca había oído hablar y de la que tampoco había leído nada? La segunda: ¿Cómo pudieron, en 1840, los socios de la futura factoría enterarse de la existencia de ese lugar? Tercera: ¿Quién, en su caso, se los informó? Y, por último, ¿cómo fue que la maquinaria llegó a Colima?

Cuando surgieron todas esas interrogantes no tuve tiempo para indagar y tratar de resolverlas; pero ahora que retomé el tema, y que ya contamos con la maravillosa herramienta que para este tipo de casos es la Internet, el hallazgo de la primera respuesta me resultó relativamente fácil, puesto que bastó anotar el nombre de Fall River en el “buscador” de Google, para enterarme de que se trata de una pequeña ciudad porteña ubicada en el estado de Massachusetts. Lo que significa que está muy al norte del continente, pero no demasiado lejos de la antigua y elegante ciudad de Boston, capital de dicho estado.

La segunda y la tercera respuestas, sin embargo, implicaron una mayor dificultad, pero como el profesor Francisco Hernández Espinosa había escrito que, en la década que estamos comentando, “había en Colima una colonia de extranjeros” (en la que predominaban los estadounidenses), decidí encaminar mi indagación en esa misma línea, encontrándome, gracias a él mismo, que un tal señor Robert Barney (que en realidad era Albert) tenía una propiedad rural muy bonita, no demasiados lejos del bello predio de San Cayetano.

Ya con esa pista seguí buscando, y los investigadores Servando Ortoll y José Luis Larios me brindaron los dos datos que me faltaban: Ortoll diciendo que “Albert Barney era un ciudadano de Massachusetts”. Y Larios mencionando que dicho señor, ingeniero de profesión, vino primero a México en 1839, contratado por unos ingleses, para fundar un aserradero cerca de Sayula, Jalisco; y que después se cambió a Colima, donde no sólo conoció a don Ramón R. de la Vega, sino que llegó a ser su amigo y “uno de los superintendentes de la fábrica”.

Sobre la cuarta pregunta no hallé ningún indicio escrito que me pudiese servir para saber cómo y por dónde la maquinaria en cuestión tuvo, forzosamente, que llegar a Manzanillo. Pero sabiendo que en esa época faltaba mucho para que se construyera el Canal de Panamá, que no había ferrocarril en México y que los barcos más comunes y funcionales eran de vapor, supuse que fue traída por mar en uno de esos barcos; que tuvo que atravesar casi todo el Océano Atlántico de norte a sur, para poder dar vuelta hacia el Pacífico por el Estrecho de Magallanes, o por el Cabo de Hornos y finalmente “subir”, ahora en sentido inverso, para llegar al puerto colimote.

TRABAJOS EN EL PLAYÓN. –

Pero faltaba también saber cómo llegó la maquinaria desde Manzanillo al predio elegido, y dado que no hay (o al menos no conozco) ninguna crónica que nos permita tener una idea de lo que pudo pasar, me detuve a pensar en los siguientes detalles: el primero consistía en que transportar 60 telares completamente armados tendría que haber sido una carga muy bromosa que ocuparía demasiado espacio en los barcos que había en esa época; y, el segundo, ligado necesariamente con el anterior, era que en el remoto caso de que así los hubiesen transportado por mar, una vez puestos en tierra serían muy grandes y pesados como para que a cada uno lo pudiese cargar una mula. Por lo que deduje que los telares y las máquinas complementarias venían desarmados (o sólo a medio armar), y que, junto con sus accesorios y las herramientas necesarias tendrían que haber llegado un instructivo muy preciso, y cuando menos un técnico que, representando a la empresa que los construyó, tuviese con los socios colimotes el compromiso de instalar (o enseñarles a instalar) las máquinas y dejar la fábrica funcionando.

Sobre esta base cabía suponer también que debieron de necesitarse varias recuas de cuarenta mulas para transportar todos los fardos desde Manzanillo hasta la orilla del Río Colima, pero como sentí que quedaría muy “desnudo” el texto con sólo escribir eso, decidí aprovechar lo que revelan algunas antiguas fotos y litografías, y cierta información que sí se halla en los libros locales para realizar “un ejercicio imaginativo” que nos pudiese servir, a ustedes, lectores, y a mí, para “ver” la maniobra de descarga de la maquinaria en lo que era el playón de aquel diminuto puerto, tal y como si nosotros hubiésemos estado presentes en aquel momento. “Ejercicio” al que los invito a participar, poniendo como hipotético punto de arranque o referencia la fecha del 4 de octubre de 1841:

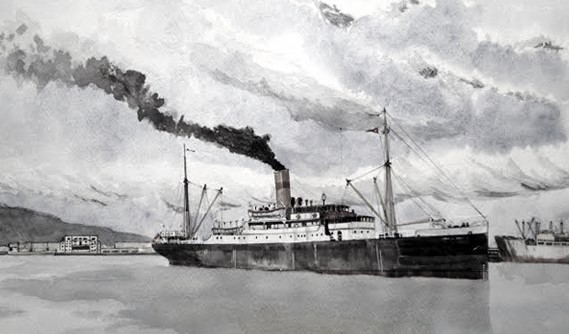

El vapor estadounidense, provisto de una sola chimenea llegó al anochecer del día 3, pero la notificación de su próximo arribo fue hecha desde varias semanas antes, y generó expectación en los poquísimos habitantes que había entonces en el diminuto puerto de El Manzanillo, puesto que la carga o descarga de los esporádicos buques que llegaban allí significaba la posibilidad de que quienes participaran en ellas podrían recibir algunas monedas extra, que les permitieran adquirir productos o enseres con los que pudiesen llevar una vida menos difícil.

La proximidad del arribo del buque estadounidense había impulsado también a varias personas que habitaban en los ranchos y en las haciendas de las inmediaciones para estar presentes en lo que durara su estancia en la hermosa bahía, con la expectativa de que, como casi siempre ocurría cada que llegaba un barco grande, pudiesen vender sus productos o adquirir otros de los que solían traer de otros puertos los marineros. Y habían llegado asimismo, un representante de los socios de la futura fábrica de San Cayetano, un pagador y cinco elementos armados que integraban la escolta que los acompañaba.

El vapor echó anclas a casi 200 metros del playón y como por la falta de luz y lo lejos no se le no podía distinguir su nombre, lo llamaré “El Vapor X”.

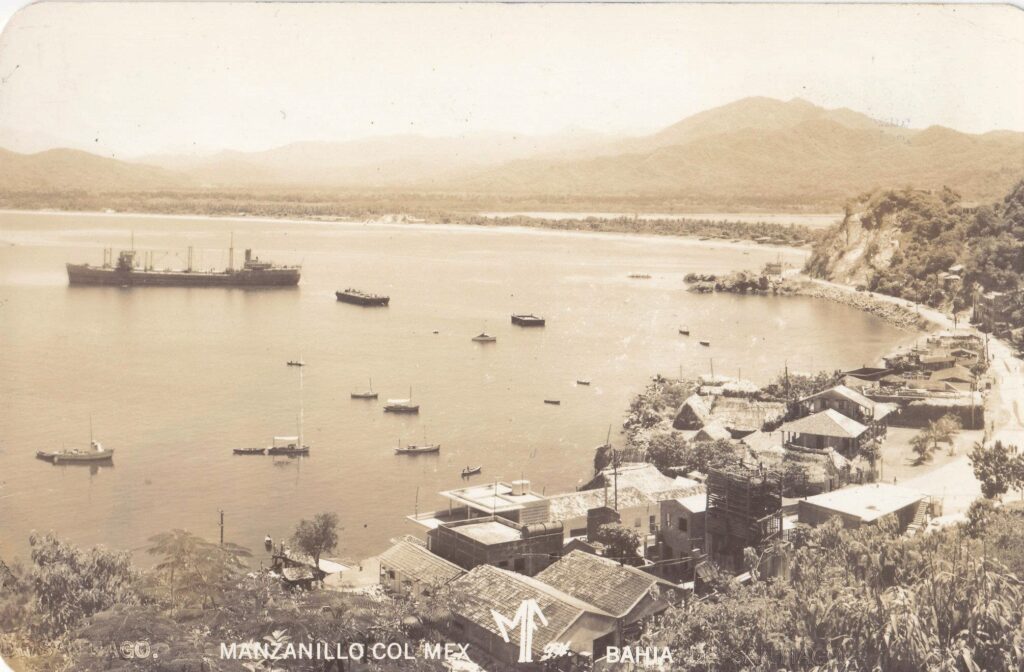

El Manzanillo era, como dije, una población muy pequeña y sin calles, con chozas que se desparramaban más allá del arenal de la playa, o se encaramaban literalmente en las laderas de los cerros más cercanos.

El puerto en cuanto tal no contaba con las instalaciones necesarias para el atraco de ningún navío, por los que éstos, cuando recalaban allí, tenían que echar anclas, como lo había hecho el vapor, a corta distancia de la playa. Y bajar o subir su pasaje (o sus cargas) mediante el concurso de las cinco o seis lanchas de remos mejor construidas por el único carpintero capaz que había entonces en aquella diminuta población escondida entre la selva y el mar. Y fueron esas lanchas las que desde antes de que brillara el alba de aquel 4 de octubre, ya estaban listas para participar en las maniobras de descarga, mientras que sus dueños conversaban con el pagador y el representante de los socios de la futura fábrica respecto a sus emolumentos.

Al empezar a brillar las primeras luces del día las lanchas y unos 25 estibadores de piel oscurecida por el sol se fueron aproximando a los dos costados del barco para recibir los fardos que podrían llevar; mientras que en la playa, sobre un entarimado de palos atravesados que formaban una especie de sendero que les permitía caminar sin hundirse en la arena, habría otros 30 más, igualmente morenos y escasos de ropa, esperando a que por turno las lanchas fueran depositando los pesados fardos en la orilla, para llevárselos ellos junto a un jacalón de madera que había en la parte más alta de la playa. Punto desde donde, una vez que se hubiesen cubierto los requisitos aduanales, los cargarían los arrieros que, durante dos largas y muy pesadas jornadas, los habrían de llevar posteriormente hasta Colima.

Varios niños tripones estaban también expectantes de lo que pasaba, y se podría decir que hasta las abuelas desdentadas y los encorvados abuelos estaban también atentos al movimiento que se generó aquella mañana, pues no eran muchas las ocasiones en que había tanto trabajo allí.

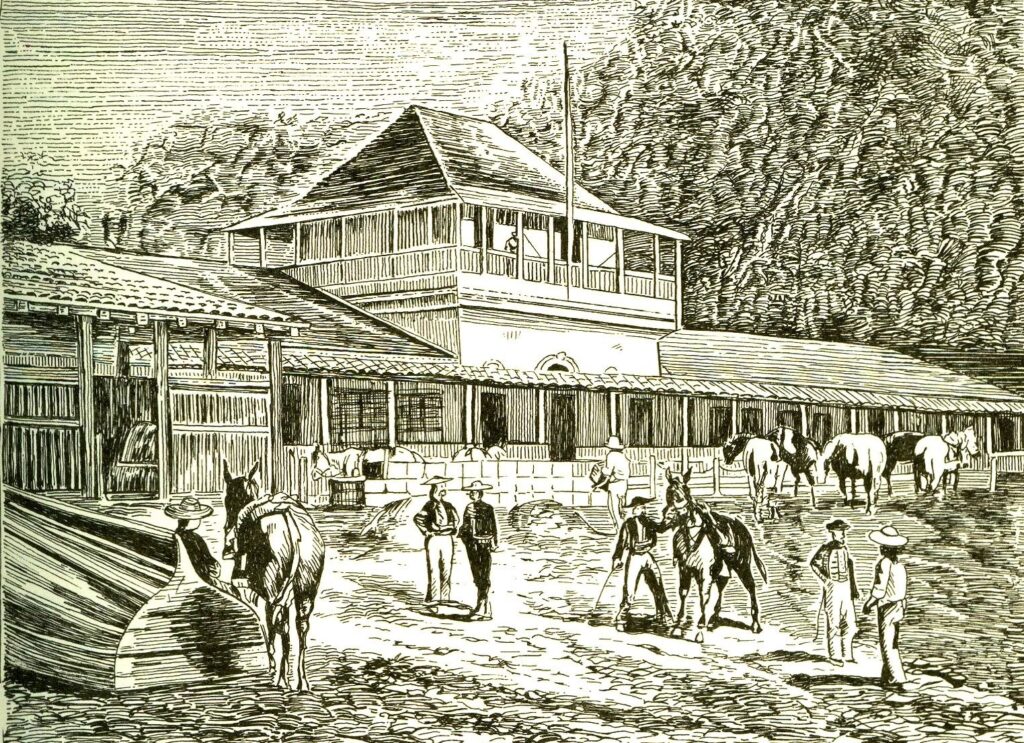

Pero amodorrados ya cerca del mediodía, los dos celadores de la aduana dieron por concluida su función y estamparon su sello tanto en la copia que conservó el capitán del vapor, como en la que requirió el enviado de la futura fábrica.

Luego sacaron, de una especie de baúl que tenían en el cuartito que les servía de oficina, unas botellas de vidro azul y, no teniendo, por el momento, ninguna otra cosa más en la cual ocuparse, se treparon en sendas hamacas y comenzaron a beber, adormeciéndose poco a poco con los movimientos que sus propios cuerpos imprimían a sus camas colgantes, en tanto que, guareciéndose del solazo bajo la sombra de un pitayo gigantesco que se levantaba al iniciar la ladera del cerro más próximo, los cargadores se apiñaron cerca de la mesa en que el pagador designado entregaba los pesos, los reales y los tlacos que les correspondían por sus esfuerzos. Todo eso bajo la mirada inquisitiva de los guardias armados.

Muy cerca de ahí, y guarecido también bajo la sombra de un mango silvestre, un conocido traficante de mezcal que de tanto en tanto hacía su aparición en El Manzanillo, se relamía, por decirlo así, sus arriscados bigotes, con la perspectiva de la extraordinaria ganancia que pensaba obtener al venderle a los muy cansados y sudorosos estibadores, el líquido embriagador que en sendas botijas peruleras había traído desde los espinosos magueyales del Llano Grande y, en efecto, no bien se vieron los cargadores con algunos centavos en sus manos, cuando, como si fuesen atraídos por un poderosísimo imán, empezaron a caminar hacia el árbol donde los esperaba el ambicioso vendedor.

Para ese momento las mujeres de los morenos lancheros habían hecho sus cálculos y, conociéndolos, las más atrevidas les pusieron el ejemplo a las otras yendo a interceptar a sus hombres en demanda de una buena parte de la cantidad recibida, para que, brutos como eran, no se fueran a gastar toda la paga en el tenebroso trago.

UNA NOCHE CON JARANA Y ARPA. –

Salidos de quien sabe dónde no tardaron en aparecer un jaranero gigantón, con su guitarrita de tres cuerdas, y un trovador enclenque de piel amarillenta, palúdica, que con notable esfuerzo cargaba un arpa sobre su espalda.

Luego volvieron las señoras con sus críos, cargando balsas de bule llenas de tortillas calientes y tiznadas cazuelas pletóricas de camarones y pescados fritos, y la fiesta se armó en grande.

Al rato, en cuanto los primeros efectos del aguardiente empezaron a manifestarse en los asoleados cargadores, la sangre parecía que se agolpaba en sus rostros y, animados así, empezaron a pedir a los músicos que les amenizaran el rato con sus melodías, no faltando los acomedidos que, retirando unas partes de las tarimas sobre las que se caminaba en el arenoso playón, improvisaron un cajón para ponerse a bailar con sus mujeres y las tres mariposillas o alegradoras que, habiendo salido de su tugurio para hacer algo de dinero también, se habían aproximado al grupo.

La tarde comenzó a pardear cuando hicieron su aparición las primeras de las cuarenta mulas cargadas que traían sus fardos desde Colima, Guadalajara y algunos otros pueblos de por allá, para subirlos al vapor que, con su chimenea apagada, esperaría un par de días más para recibir otros envíos.

Finalmente cerró la noche, la provisión de mezcal se terminó, los músicos y las pirujillas desaparecieron, y sólo quedaron en el playón, derrumbados como troncos, los cargadores más borrachos (o más pesados) a los que nadie pudo o se quiso llevar.

Tres o cuatro horas después, el caponero de la recua, acostumbrado por su labor a madrugar, abrió los ojos, miró las estrellas de la Osa Mayor para calcular por su posición la hora y, notando que ya eran las tres, empezó a silbar una tonadita que le servía para despertar al resto de los compañeros.

Entre vómitos, orines y con un dolor de cabeza que les hacía sentir sus cráneos rajados, algunos de los borrachos empezaron a despertar también, y no habiendo más medios con qué “curársela”, se metieron al mar para sentirse un poco más a gusto con el fresco.

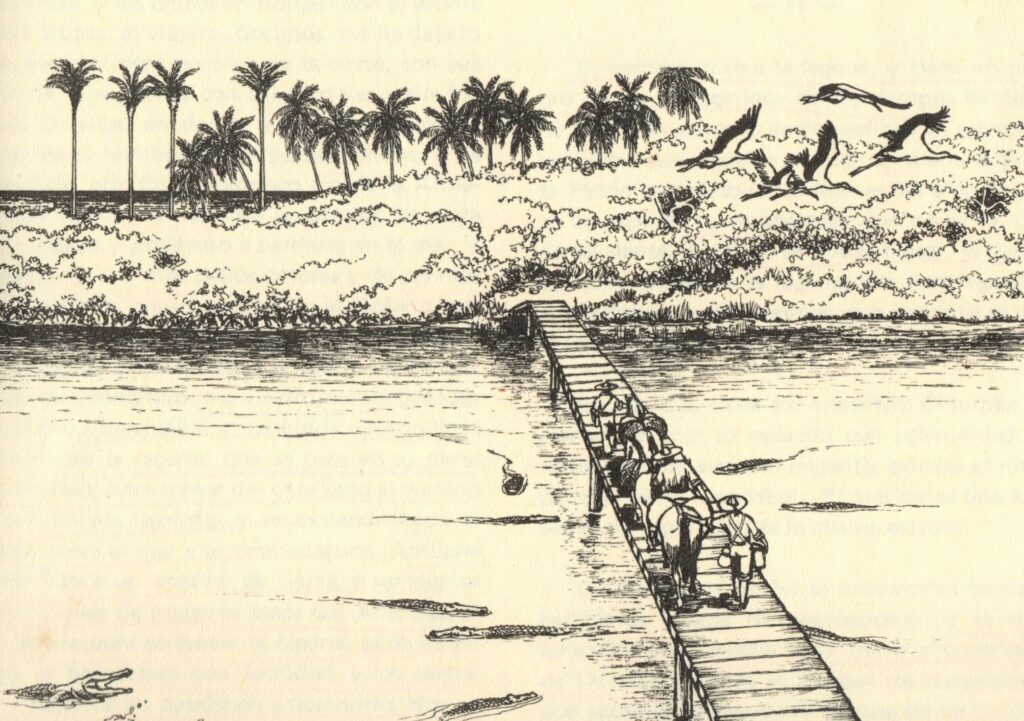

Metódicos y rutinarios, los arrieros empezaron a aparejar sus bestias y, ya teniéndolas listas, una por una las fueron llamando por sus nombres, para encimarles y atarles sobre sus poderosos y acostumbrados lomos, la carga que llevarían.

No hicieron mucha falta los hachones de ocote en esa ocasión, pues el fulgor de las estrellas con el cielo totalmente despejado era suficiente hasta para ver, incluso a lo lejos, los perfiles de los cerros del otro lado de la bahía, y la negra figura de “El Vapor X” meciéndose con el leve vaivén de las olas.

Poco antes de las cinco de aquella fresca madrugada, el jefe de los arrieros lanzó un fuerte chiflido y, reaccionando a éste como la señal esperada, el viejano que montaba la yegua caponera le clavó los talones en los ijares para que, acicateada por el miedo a recibir los primeros chicotazos del día, el pobre animal saliera disparado, seguido por todos los demás.

Durante varios minutos los borrachos chorreantes de agua estuvieron escuchando el tintineo del cencerro de la caponera y las mentadas de madre y otras palabras de grueso calibre con que los arrieros acuciaban a sus poderosas bestias. Pero poco a poco se fueron perdiendo sus rumores en la lejanía y sólo volvió a percibirse, como amortiguado, el ruido característico que las leves olas hacían al remover las piedrecillas que cubrían esa parte protegida de la playa.

Continuará.

Más historias

Colima a la vanguardia de la protección jurídica de los animales de abasto

Este sábado en Manzanillo será el Campeonato de la WBC de Muay Thai, Boxeo y MMA

ESTACIÓN SUFRAGIO